Der Bär ist los

Auf dem ersten gemeinsamen Roten Sofa nehmen zwei Gäste Platz, die sich schon lange kennen und in zahlreichen Projekten kooperieren: Ulrike Tappeiner, Leiterin des EURAC-Instituts für Alpine Umwelt, und Stefan Zerbe, Prorektor für Forschung an der Freien Universität Bozen. Sie sprechen über die Rückkehr des Bären, die Bedeutung von Kleinstlebewesen und den Sinn von Renaturierung.

Herr Prof. Zerbe, alles ist möglich,… auch dass uns in Zukunft wieder öfters Bären und Wölfe über den Weg laufen? Wie sinnvoll ist es, diese Wildtiere wieder bei uns anzusiedeln?

Stefan Zerbe: (lacht) Über den Weg laufen will ihnen eigentlich niemand so recht, aber wir müssen damit rechnen, dass sie wieder bei uns heimisch werden. Die Bären wurden aktiv wieder angesiedelt, die Wölfe kommen passiv. Wie sinnvoll es ist? Es ist unsere ethische Verpflichtung, mit Tieren, die wir aus ihrem Lebensraum verdrängt hatten und die nun wieder zurückkehren, leben zu lernen.

Frau Prof. Tappeiner, Bär und Wolf sind das oberste Glied der Nahrungskette und als solches ein sichtbares Zeichen für ein funktionierendes Ökosystem. Wenn es um Biodiversität geht, müssten wir aber auch für kleine, nicht sichtbare Organismen, wie Pilze und Bakterien, die Werbetrommeln rühren. Ohne sie geht doch gar nichts, oder?

Ulrike Tappeiner: So ist es. Bakterien und Pilze sind die klassische Müllabfuhr in Ökosystemen. Wenige wissen aber, dass jeder Mensch rund 100 Billionen Mikroben an seinem Körper trägt. Wir fürchten sie immer als Krankheitserreger, aber in Wirklichkeit sind sie wichtige Untermieter. Zusätzlich zu den 20.000-30.000 Genen, die der Mensch hat, bringen die Mikroben nochmals drei Millionen Gene hinzu. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Verdauung oder Stärkung unseres Immunsystems. Die Forschung hierzu steckt noch ganz in den Anfängen.

Und wie sieht es mit unerwünschten Gästen aus, die unaufgefordert in das alpine Habitat vordringen? Die Tigermücke, die Zecke oder aber Parasiten, die Trauben und Äpfel befallen. Wie werden sie gemanagt?

Zerbe: Wenn es um Parasiten oder Krankheitserreger geht, die dem Menschen schaden, dann muss man natürlich reagieren. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel sind gemischte Kulturen den Monokulturen vorzuziehen, weil sie weniger anfällig sind. Eine weitere Möglichkeit ist es, Parasiten auf Parasiten anzusetzen, wie beispielsweise die Esskastanien-Gallwespe durch eingeführte Schlupfwespen in Schach zu halten. Das finde ich aber eher bedenklich, weil dies leicht außer Kontrolle geraten kann. Eine andere Möglichkeit ist, die Interaktion zwischen Schadorganismen und Wirtsorganismen zu untersuchen und dort einzugreifen, was wir auch an der Freien Universität Bozen erforschen. Ein Beispiel wäre hier der Einsatz von Pheromonfallen zum Einfangen männlicher Borkenkäfer.

Wie steht es um die Biodiversität in Südtirol?

Tappeiner: Südtirol liegt sehr günstig in einer Übergangszone mit mediterranem und kontinental-europäischem Einfluss und verschiedenen Habitaten, die von den Tallagen bis hinauf auf 4000 Meter reichen. Deshalb ist die Artenvielfalt sehr groß. Insgesamt gibt es bei uns an die 2600 höhere Pflanzenarten und rund 28.000 Tierarten. Wir wissen aber immer noch zu wenig über die biologische Vielfalt. So haben unsere Forscher im Rahmen eines Bodenvielfaltsprojekts erst kürzlich 22 Neufunde für Bodentiere in Südtirol und acht für Italien gemacht.

Die weltweite Krise der Biodiversität ist aber auch in Südtirol angekommen. Schuld daran sind sowohl Monokulturen, als auch neu eingewanderte, invasive Arten aus anderen Kontinenten. Diese haben eine hohe Konkurrenzkraft und verdrängen unsere Spezialisten.

Kann Renaturierung ökologisches Gleichgewicht wieder herstellen, oder ist sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Zerbe: Renaturierung als Wiederherstellung von Ökosystemleistungen hat oberste Priorität und ist absolut kein Tropfen auf den heißen Stein. In unserer Forschung konzentrieren wir uns darauf, die natürlichen Kräfte der Natur wieder zu mobilisieren. Bei der Waldrenaturierung denken wir etwa nicht an das Pflanzen von Bäumen, sondern schauen, was die Natur selber leisten kann.

Wald und Holz haben einen ökonomischen Nutzen.Wie verhält es sich mit Ökosystemleistungen, die nicht so offensichtlich mit wirtschaftlichen Interessen konform gehen?

Zerbe: … Wir sprechen hier etwa von ästhetischen und kulturellen Leistungen oder aber von Leistungen, die Ökosysteme für den Klimaschutz erbringen. Diese sind mit Geld nicht so einfach in Wert zu setzen und dennoch wichtig. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die Leistungen ökonomisch zu quantifizieren…

Tappeiner: … insbesondere, wenn wir den Begriff wie folgt definieren: Eine Ökosystemfunktion wird zu einer gesellschaftsrelevanten Leistung, wenn sie tatsächlich nachgefragt wird. Wenn es also Nutzer gibt, dann kann auch der wirtschaftliche Aspekt untersucht werden.

Related Articles

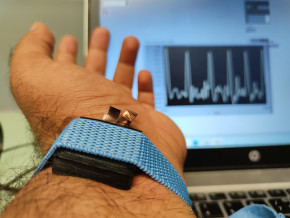

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.