„Wir lernen alle ständig und das ein Leben lang“

Gina Chianese, Pädagogik-Professorin an der Freien Universität Bozen, räumt auf mit dem Mythos, dass wir ab dem 40. Lebensjahr weniger lernen. Wichtig für den Lernerfolg ist ein selbstbestimmter Entwicklungsplan.

2011 erschien der Bestseller „Die Mutter des Erfolgs“ der amerikanischen Anwältin Amy Chua, in dem sie die Theorie vertritt, dass Kinder grundsätzlich faul sind und zum Lernen gezwungen werden müssen. Wenig später, 2013, veröffentlichte die kanadische Kinderpsychiaterin Shimi Kang das „Delfin-Prinzip“, in dem sie für mehr freies, unstrukturiertes Spiel plädiert. Was denn nun? Sollen Kinder gedrillt oder zum Spiel ermuntert werden? Wie lernen sie besser?

Gina Chianese: Ich muss immer etwas schmunzeln über derartige Bestseller. Was ist richtig, was ist falsch? Der Kontext zählt. Amy Chua ist chinesischer Herkunft. In ihrer Kultur mag Drill zu mehr Erfolg führen.

Interessanter als die Frage, wie wir in unterschiedlichen Kulturen lernen, finde ich die Tatsache, dass wir alle ein Leben lang lernen. Bis vor 40 Jahren dachte man noch, dass das Lernen einer Kurve entspreche. Von Geburt an steigt sie stetig nach oben, bis sie den Höhepunkt mit rund 35-40 Jahren erreicht. Dann ist Schluss, beziehungsweise wir verlernen gewisse Kompetenzen sogar wieder. Neuen Studien zufolge ist dem nicht so. Wir lernen in Wellen und das ein Leben lang. Und zwar nicht nur, wenn wir uns bewusst weiterbilden, sondern auch in der Familie, mit Freunden, im Urlaub, in der Freizeit... Im Englischen gibt es zwei wunderbare Begriffe dafür: Life Long und Life Wide Learning, lebenslanges und lebensumspannendes Lernen.

Was den Erfolg von Schulsystemen angeht, so gibt die PISA-Studie jährlich Auskunft über die besten Europas. Warum schneiden die finnischen Kinder Jahr für Jahr in Europa am besten ab? Was können wir vom finnischen Schulsystem lernen?

Chianese: Auch hier gilt, der Kontext zählt. Wenn wir Erziehungswissenschaften vergleichen, so erkannte bereits der britische Pädagoge Michael Sadler (1861-1943), dass es oft entscheidender ist, einen Blick darauf zu werfen, was außerhalb der Schule passiert als in der Schule. Der Erfolg des finnischen Schulsystems gründet auf historische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Faktoren, die wir nicht eins zu eins auf ein anderes System übertragen können. So gibt es etwa in Finnland keine Noten für Schüler, dafür werden die Lehrer benotet. In Italien wäre das undenkbar.

1999 haben die Bologna-Reformen das universitäre Ausbildungssystem in Europa grundlegend verändert: Studenten absolvieren nun in immer kürzerer Zeit ihren Bachelor. Das ist zwar gut fürs Bildungsetat, wie aber sieht es mit den Studenten aus? Sind sie ausreichend auf den Arbeitsmarkt vorbereitet?

Chianese: Es geht nicht darum, wie viel Zeit Studenten an der Universität verbringen, sondern darum, wie sie diese Zeit nutzen können. Wenn Studenten nur mit theoretischem Wissen konfrontiert werden und nicht die Möglichkeit haben, angeeignete Kompetenzen in der Praxis zu trainieren, dann werden sie beim Einstieg ins Berufsleben überfordert sein.

Kompetenzen generieren sich laut dem französischen Gelehrten Guy Le Boterf aus Ressourcen wie der Gesamtheit an Wissen, den Fertigkeiten, den Persönlichkeitsmerkmalen, der Haltung, der Begabungen, den sozialen Beziehungen, dem Netzwerk usw. Erfolg hängt also in erster Linie davon ab, wie ein Mensch diese Ressourcen zu mobilisieren im Stande ist.

Erfolg hängt also in erster Linie davon ab, wie ein Mensch seine Ressourcen zu mobilisieren im Stande ist.

Welches sind die Kompetenzen, die Universitätsabgänger heute brauchen, um sich an die immer neuen Herausforderungen der Arbeitswelt anzupassen?

Chianese: Als wichtigste Kompetenz erachte ich das Zeitmanagement. Zeit ist keine erneuerbare Ressource. Umso wichtiger ist es, dass wir sie bestmöglich nutzen. Nicht nur, um effizient zu arbeiten, sondern auch, um uns immer mal wieder Zeit zu nehmen zur Selbstevaluation. Wo stehe ich? Was habe ich gelernt? Was möchte ich noch lernen? Als weitere wichtige Kompetenz erachte ich die Fähigkeit im Team, also mit anderen zu arbeiten. Und schließlich der kritische Umgang mit Information.

Emotionale Intelligenz ist mindestens so wichtig wie Fachwissen. Letzteres kann ich mir aneignen, wo aber bitte lerne ich Soft Skills?

Chianese: Überall und ständig. Emotionale Intelligenz ist eng mit dem Konzept für Sozialität und Empathie verbunden. Es geht also um die Frage, wie sehr kann ich mich in jemanden hineinfühlen ohne dabei die nötige Distanz zu verlieren.

Nicht nur die Familie, auch die Schule spielt eine wichtige Rolle beim Erwerben von Soft Skills. Wenn wir beispielsweise Teamarbeit als eine Kernkompetenz für das spätere Leben erachten, dann sollten wir Kindern schon früh, ab der Volksschule, nahebringen, dass Kooperation wichtiger ist als Konkurrenz. Ich gewinne, weil du auch gewinnst. Leider ist das noch zu selten der Fall. Ein Beispiel: Die Sitzordnung an vielen Schulen. Noch immer gibt es Bankreihen, in denen die Besseren vorne sitzen, die Drückeberger hinten und der Klassenschlechteste direkt beim Leh-rerpult. Eine einfache Hufeisen-Sitzordnung würde hier schon oft den Teamgeist fördern.

Lebenslanges Lernen ist ein weiteres wichtiges Schlagwort. Wir lernen heute nie aus, müssen uns immer wieder weiterbilden, offen sein für Neues. Welche Rolle spielt die Motivation beim Lernen?

Chianese: Eine sehr große. Wenn wir zum Lernen gezwungen werden, uns ständig Weiterbildungen aufgedrängt werden, dann werden wir von diesen nicht viel behalten. Dasselbe gilt für den Besuch von Kursen, die gerade en vogue sind, aber dem persönlichen Curriculum nicht wirklich was bringen.

Viele empfinden es vielleicht auch als Druck, sich ständig immer weiter selbst optimieren zu müssen? Wie kann man dem Druck entgehen?

Chianese: Indem mal selbstbestimmt lernt. Also selber entscheiden kann, wann, wie und wo man welche Kompetenz erlernt oder vertieft. Hierfür müssen wir – wie schon gesagt – lernen, unsere Fähigkeiten ehrlich selbst zu evaluieren und aufbauend darauf einen ganz persönlichen Lernplan entwerfen.

Wie kann man seine eigene Kompetenz messen?

Chianese: Die meisten von uns verbinden mit dem Begriff Evaluation oder Selbstevaluation eine negative Erfahrung. Wir denken an Schule und Noten. An jemanden, der uns beurteilt. Dem sollte nicht so sein. Im Englischen gibt es zwei sehr passende Begriffe Assessment of Learning (Bewertung der Lernergebnisse) und Assessment for Learning (Bewertung für den Lernprozess). Mit anderen Worten, ich halte kurz inne, um meine Lernerfahrung zu analysieren. Was hat mir zugesagt, was nicht. Um mich dann aufbauend auf das, was mir zugesagt hat, und das, was ich weiß, weiterzubilden. Selbstevaluation als positive Reflexion über unsere eigene Weiterentwicklung.

Was möchten Sie selbst noch lernen?

Chianese: Unendlich viel. Unter anderem auch noch das Skifahren.

Gina Chianese ist Professorin an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen. Schwerpunkte ihrer Lehr- und Forschungsarbeit sind lebenslanges Lernen, Kompetenz-Assessment, Kompetenzprofil für Lehrer/Innen. Kürzlich ist von ihr die Publikation Il piano di sviluppo individuale. Analisi e valutazione di competenze erschienen (siehe S. 39), für die sie eine Auszeichnung von der nationalen Vereinigung für Pädagogen (SIPED) erhalten hat.

Related Articles

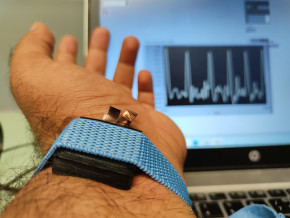

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.