Wie aus Sektierern Märtyrer wurden

Rund 400 Menschen mussten 1837 aus Glaubensgründen ihre Zillertaler Heimat verlassen. Die Vertreibung erregte internationales Aufsehen und wurde in Kunst und Literatur oft dargestellt, doch über die Hintergründe ist wenig bekannt. Florian Huber, Forscher am Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte, hat nachrecherchiert und einen spannenden medialen Religionskrieg aufgedeckt.

1837 werden 427 Zillertaler nach Schmiedeberg in Schlesien (heute Polen) ausgesiedelt. Die Ausweisung wird religiös begründet: Die „Sektierer“ seien dem protestantischen Glauben zugeneigt, argumentieren Kirche und Staat.

Rund 150 Jahre später wissen wir nur mehr sehr wenig darüber, wie diese Menschen ihren Glauben tatsächlich lebten. Da die meisten von ihnen weder lesen noch schreiben konnten, gibt es keine Tagebücher oder Briefe. Es handelte sich wohl um eine sektenartige soziale Bewegung, die dezentral und gering organisiert war und auf Freiwilligkeit und mündliche Interaktion gründete.

Fest steht: 1829 sagen sich die ersten sechs Zillertaler von der katholischen Kirche los. Kirche und Staat wissen zunächst nicht, wie sie reagieren sollen. Abweichendes Verhalten sucht die antirevolutionäre Habsburgermonarchie des Vormärz jedoch konsequent zu unterdrücken. Und so geht die Obrigkeit erst einmal mit aller Härte gegen die „Sektierer“ vor: Sie dürfen nicht heiraten, kein Haus oder Grundstück erwerben, bekommen keine Pässe ausgestellt, haben kein Recht auf ein standesgemäßes Begräbnis.

Als internationale Medien von diesen Ereignissen berichten, machen sich protestantische Gelehrte in den 1830er Jahren ein Bild vor Ort. In der evangelischen Presse schreiben sie über die mutigen, bibelfesten Protestanten, die sich dem Katholizismus widersetzen.

Nach langen Debatten zwischen den Bistümern Brixen und Salzburg, und den staatlichen Autoritäten in Innsbruck und Wien, steht der Entschluss einer Aussiedlung 1837 fest. Die Zillertaler haben 14 Tage Zeit, sich öffentlich zum katholischen Glauben zu bekennen. 427 verweigern sich und wandern aus, womit sie von den protestantischen Medien endgültig zu Märtyrern stilisiert werden.

Das internationale Echo reicht bis nach Paris und London. Die Ausweisung gilt als Beweis für die repressive Rückständigkeit des katholischen Österreich. Umsonst bemüht sich Fürst Metternich um Schadensbegrenzung.

Irrwitzigerweise sind sich weder die betroffenen Zillertaler noch die Tiroler bewusst, dass sie zum Spielball der politisch- religiösen Konflikte Europas wurden. Ums Zillertal bricht ein regelrechter internationaler Medienkrieg aus. In Tirol weiß man kaum davon. Ausländische Zeitschriften sind verboten und Staat und Kirche schweigen zu den Ereignissen im Zillertal.

Als Folge verschiebt sich in Tirol das Verhältnis zwischen Kirche und Staat zugunsten der Kirche. Die Rede vom „Heiligen Land Tirol“ setzt damit ein.

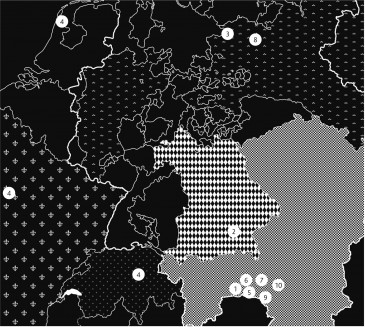

01) Am 26. Dezember 1829 sprechen sechs Zillertaler bei Vikar Schulla im Dorf Mairhofen vor: Sie wollen sich von der katholischen Kirche lossagen.

02) Der Bayerischer Landbote berichtet am 26. Jänner 1830 darüber: „Nach einem Briefe aus Hall in Tyrol sind 300 Zillerthaler zur evangelischen Kirche übergetreten.“

03) Vier Jahre später, am 31. Mai 1834, erfährt die Zillertaler Gemeinschaft durch einen Bericht in der Berliner Evangelischen Kirchen-Zeitung über ihren medialen Durchbruch.

04) Der Artikel löst einen Medienboom aus. Bis 1838 berichten über 30 Zeitungen aus den deutschen Staaten, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und England über die Zillertaler. Nur in Österreich bleibt es still.

05) 1830er Jahre: Der bekannteste Reisebericht aus dem Zillertal stammt vom protestantischen Theologen Georg Friedrich Heinrich Rheinwald. Er wird ins Englische und Niederländische übersetzt.

06) Die Zillertaler Bartholomäus Heim und Johann Fleidl werden von den protestantischen Gelehrten und Medien als „gesunde Kinder aus dem kräftigen Zeitalter der Reformation“ dargestellt.

07) Der überforderte Zillertaler Klerus wird angehalten, genaue statistische Daten über die Glaubensgemeinschaft zu erheben. In diesen Renitenten- Listen halten die Geistlichen kaum religiöse Abweichung, sondern CHILE moralische Verfehlungen der Glaubensgemeinschaft fest.

08) 1840er Jahre: Nicht alle Auswanderer finden in ihrer neuen preußischen Heimat Glück und Ruhe. Nach Konflikten mit den preußischen Obrigkeiten wandern einige nach Chile aus.

09) 1877: Das Gemälde des Münchner Malers Mathias Schmid „Der Auszug der Zillerthaler“ wird zur dominanten visuellen Darstellung der Ausweisung.

10) 1959: In den folgenden Jahrzehnten wird das Ereignis auch in wissenschaftlichen Kreisen kontrovers diskutiert. So etwa in der Dissertation von Ekkart Sauser, der die Ausweisung als legitime Maßnahme gegen „typische Irrgläubige bzw. Sektierer“ rechtfertigt.

11) 1987 findet Felix Mitterers Uraufführung des Dramas „Verlorene Heimat“ am historischen Originalschauplatz im Zillertal statt.

Related Articles

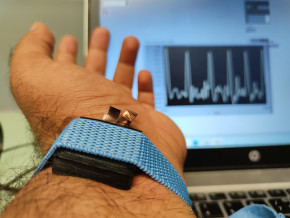

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.