Was uralte DNA-Schnipsel über moderne Krankheiten verraten

Im Interview erklärt Paläopathologe Albert Zink wie er das Chaos in uralten Erbgut-Spuren entwirrt, und wieso verkalkte Blutgefäße nicht allein an einem schlechten Lebensstil liegen.

Herr Zink, Sie blicken tief in das menschliche Erbgut von Mumien und deren Krankheitserreger, um zu verstehen, welche Krankheiten uns Menschen seit jeher begleiten. Was ist von dem Erbgut nach Jahrtausenden überhaupt noch übrig?

Albert Zink: Nicht viel. Sofort nach dem Tod setzt ein Abbauprozess ein, der die DNA eines Lebewesens zerstückelt. Erbgut hat eine durchschnittliche Halbwertszeit von etwas mehr als 500 Jahren, da kann man sich ausrechnen, wie viel nach 6.000 Jahren noch übrig bleibt. Was wir finden, sind also nur mehr Bruchstücke dieser alten DNA. Die Doppelstrang-Stücke haben oft nur mehr ein Tausendstel der Länge moderner DNA-Proben. Diese Fragmente müssen wir wie Puzzleteile wieder zu einem ganzen Genom zusammensetzen. So wie bei dem Magen-Bakterium Helicobacter pylori, dessen Puzzlestücke wir in Ötzis Magen gefunden haben.

Ötzi blieb im Eis gut konserviert. Doch Sie arbeiten an Mumien aus aller Welt, und nicht alle sind so frisch geblieben wie der Gletschermann. Wie wirkt sich der Fundort auf die Qualität der DNA aus, die Sie noch vorfinden?

Zink: Da gibt es erhebliche Unterschiede. Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren: Ideal sind trocken und kühl gelagerte Mumien, am besten noch unter Luftabschluss. Feuchtigkeit und Hitze zerstören mit der Zeit nicht nur die DNA, sondern die Mumien insgesamt. Deshalb findet man auch keine Mumien in tropischen Gebieten. Und dann ist da noch die Säure. In sauren Böden wie Mooren bleiben zwar Hautlappen von Moorleichen wie dem dänischen Tollund-Mann sehr gut erhalten, aber die Säure zersetzt die DNA leider vollständig. In manchen Fällen löst sie sogar das Skelett auf.

Angenommen, eine Mumie war ideal gelagert. Wo läge da die Altersgrenze, um mit dem Erbgut noch etwas anfangen zu können?

Zink: Wir haben immer feinere Methoden, um DNA zu gewinnen, und wir benötigen dafür nur mehr wenige Milligramm Gewebeproben. Ganz genau lässt sich die Altersgrenze nicht bestimmen, aber die derzeit älteste brauchbare DNA stammt von einem 700.000 Jahre alten Pferdeskelett, das in Kanada gefunden wurde. Nach jetzigem Stand ist erst dann keine DNA eines Lebewesens mehr übrig, wenn es vollständig fossilisiert ist, also alles organische Material in mineralisches übergegangen ist. Dinosaurier-Erbgut zu finden bleibt also vorerst Science-Fiction aus Hollywood. Aber vergessen Sie nicht, die Methoden entwickeln sich ständig weiter. Wer weiß, ob wir nicht irgendwann eine Art DNA-Abdruck aus Fossilien gewinnen können.

Feuchtigkeit und Hitze zerstören die Mumien. Deshalb findet man auch keine Mumien in tropischen Gebieten.

Wie gehen Sie vor, um Erregerspuren in den Proben zu finden?

Zink: Nach dem Extrahieren reinigen wir die Proben. Oft befinden sich darin Verschmutzungen, die beispielsweise von einer Einbalsamierung stammen. Dann stellen wir mit Hilfe von DNA-Sequenzierung die Bausteine des Erbgutes wieder in der richtigen Reihenfolge zusammen. Dabei kommt «Next Generation Sequencing» zum Einsatz. Das Verfahren sequenziert in einem Schwung nicht nur die menschliche DNA, sondern auch jene der Erreger und beigemischter Umweltorganismen. Dann vergleicht eine Software die Fundstücke mit Vergleichsmustern aus DNA-Datenbanken. Die kleinen Puzzlestücke werden dabei wie auf einer Blaupause übereinandergelegt. Oft landen wir da schon den Treffer für einen Nachweis.

Bei all dem verschiedenen Material in einer Probe klingt das schwierig. Sind die Erregerspuren nicht verschwindend klein?

Zink: Das stimmt, sie machen oft ein Prozent oder weniger der gesamten Probe aus. Wir können aus der ursprünglichen Probe aber gezielt DNA-Bruchstücke herausziehen, die nur zu einem Erreger wie dem Helicobacter gehören. Oder zu einem nicht-tuberkulösen Mykobakterium, so wie wir es in einer Basler Kirchenmumie gefunden haben. In dieser konzentrierten Kleinprobe ist der Anteil an Erreger-DNA verhältnismäßig groß. Die Bruchstücke darin können wir dann noch einmal gezielt über eine Blaupause aus einer Datenbank legen. Das klingt einfacher, als es ist: Um einen Erreger einwandfrei nachzuweisen, müssen wir sein gesamtes Genom rekonstruieren.

Ein Vergleich funktioniert aber nur bei Erregern, die bereits bekannt sind und schon in der Datenbank sind. Wie häufig kommt es vor, dass Sie Bruchstücke nicht zuordnen können?

Zink: Häufig. Ein vollständiger Vergleich geht nur mit bekannten Pathogenen. Wenn wir ein DNA-Stück nicht zuordnen können, muss das aber nicht ein völlig unbekannter Erreger sein. Das kann beispielsweise eine uns unbekannte, frühe Form eines Tuberkulosebakteriums sein, die sich genetisch von den heutigen Stämmen unterscheidet. Bei der Identifizierung helfen uns auch zusätzliche Befunde. Tuberkulose beispielsweise hinterlässt Spuren an den Knochen. Finden wir solche Spuren, erhärtet sich eine Diagnose auch bei unvollständiger DNA. Eine gewisse Unsicherheit bleibt, denn auch wenn wir einen Erreger eindeutig identifizieren, heißt das noch nicht, dass der auch tatsächlich den gefundenen Menschen befallen hatte.

Herzkreislauferkrankungen sind kein modernes Phänomen. Wir sehen das an Mumien überall auf der Welt, von Asien bis Südamerika.

Wie meinen Sie das?

Zink: Manche Bakterien kommen nicht nur im Menschen, sondern auch in dessen Umwelt vor. Es kann sein, dass sie erst nach dem Tod auf und in die Leiche gekommen sind. Wir können zwar gut unterscheiden, ob Bakterien erst vor kurzem dazu gekommen sind, weil deren DNA noch gut erhalten ist. Aber wenn sich Bakterien auf einer 5000 Jahre alten Mumie schon 1000 Jahre nach deren Tod angesiedelt haben, wird es schwierig. Dann scheinen alle vorhandenen Bruchstücke als alte DNA auf und sind kaum mehr zu unterscheiden. Dazu kommt: Wir dürfen uns nicht von der Menge der gefundenen DNA in die Irre führen lassen. Chlostridien-Bakterien verursachen einerseits Vergiftungen, treten aber auch explosionsartig bei der Leichenverwesung auf. Von ihnen finden wir also häufig viele Reste. Das heißt aber nicht, dass sie den Wirt schon zu Lebzeiten befallen haben.

Was können wir heutigen Menschen aus den Krankheiten unserer Vorfahren lernen?

Zink: Die Erkenntnisse verändern unsere Sichtweise auf bekannte Erreger. Nehmen Sie das Magen-Bakterium Helicobacter pylori, das wir in Ötzis Magen gefunden haben. Die heutige Behandlungsweise ist, dem Erreger mit Antibiotika den Garaus zu machen. Dabei wissen wir aus den Funden, dass uns dieses Bakterium seit jeher begleitet und sich parallel zu uns entwickelt hat. Es verursacht Gesundheitsprobleme wie Magengeschwüre und Krebs. In diesen Fällen muss es behandelt werden. Komplikationen treten aber nur in zehn Prozent der Wirte auf. Für die anderen 90 Prozent könnte der Erreger sogar Vorteile haben, denn es gibt Hinweise darauf, dass er Allergien lindern kann. Hier wird man sich überlegen müssen, ob eine Behandlung nicht nur im Problemfall sinnvoll ist. Und ob wir dieses Bakterium zum Teil nicht falsch eingeschätzt haben.

Stichwort Fehleinschätzung. Alte DNA hat gezeigt, dass wir unseren Einfluss auf Herzkreislauferkrankungen überschätzen könnten. Wie das?

Zink: Wir haben lange gedacht, dass unser Lebensstil der maßgebliche Faktor ist, ob wir daran erkranken. Natürlich ist Rauchen, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung nicht förderlich. Herzkreislauferkrankungen sind aber kein modernes Phänomen. Wir sehen das an Mumien überall auf der Welt, von Asien bis Südamerika. Die Menschen hatten immer schon Herzkeislauferkrankungen, bei denen auch eine genetische Komponente eine Rolle spielt. Die wird aber oft nicht berücksichtigt und schicksalshaft hingenommen. Ötzi ist ein gutes Beispiel dafür. Er war nicht übergewichtig, bewegte sich viel, rauchte nicht und ernährte sich ausgewogen. Er hatte aber eine starke genetische Veranlagung für Arteriosklerose. Tatsächlich haben wir Verkalkungen an seiner Bauchschlagader und am Herzen gefunden. Solchen Veranlagungen sollten Mediziner in Zukunft neben den bekannten Risikofaktoren ein höheres Gewicht einräumen.

Biografie

Albert Zink ist Anthropologe und assoziierter Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seit 2007 leitet er das Institut für Mumienforschung von Eurac Research. Die Leidenschaft für Mumien hat ihn nicht mehr losgelassen, seit er sich bei seinem Studium der Biologie in München zum ersten Mal mit ihnen befasste. Er erforscht nicht nur die Gletschermumie Ötzi, sondern Mumien in der ganzen Welt, darunter die berühmten ägyptischen Könige Tutanchamun und Ramses III. Wenn er die Mumien ruhen lässt, greift er zur Gitarre und spielt Jazz oder seine eigenen Lieder.

Foto: Eurac Research/Ivo Corrà

Related Articles

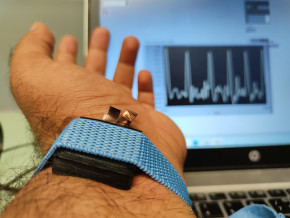

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.