Und plötzlich kommt die Welt ins Dorf

Ob Asylbewerber oder Migranten: In den meisten Südtiroler Gemeinden leben inzwischen Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und oft fernen Herkunftsländern. Was sind die Herausforderungen dieses Zusammenlebens? Was kann man tun, um es zu verbessern? Drei Einblicke.

Franzensfeste

Nicht einmal 1000 Einwohner, aber 28 Nationen: In Franzensfeste sieht man, dass die globale Wanderbewegung auch das kleinste Dorf erreicht. Laut Statistik liegt der Ausländeranteil bei 25 Prozent, gefühlt ist er höher: Ein Teil der Zugezogenen hat die italienische Staatsbürgerschaft. In die italienische Grundschule gehen ausschließlich Kinder mit Migrationshintergrund, in der deutschen ist das Verhältnis etwa 50 zu 50. „Das funktioniert sehr gut“, sagt Ingrid Lorenzin, im Gemeindeausschuss unter anderem für Integration zuständig, Mutter eines einjährigen Sohns: „Die Kinder bereichert der Kontakt mit anderen Kulturen, da bin ich sicher.“ Auch selbst freut sie sich oft, in ihrem Dorf „die ganze Welt“ zu finden – allein in ihrem Haus ist sie mit Familien aus Brasilien, Marokko, Indien und Rumänien bekannt. Andererseits sind da die Probleme, die sie aus der Gemeindearbeit kennt, und die den Enthusiasmus dämpfen: „Wir sind kein reiches Dorf, und viele, die kommen, bräuchten Unterstützung – das ist nicht einfach.“ Warum aber kommen überhaupt so viele nach Franzensfeste? Arbeit gibt es hier nicht. Aber es gibt günstigen Wohnraum, gebaut für frühere Zuzügler, die bei Eisenbahn und Zoll Anstellung fanden; als die Arbeitsplätze verschwanden, gingen viele weg, ließen leere Wohnungen zurück. Außerdem liegt Franzensfeste günstig – man ist schnell in Brixen, Bruneck oder Sterzing. Alles Orte, die die meisten Zugezogenen Franzensfeste vorziehen würden, wenn sie es sich leisten könnten, spürt Lorenzin, was sie in gewisser Weise verletzt. „Man bemüht sich, sie nett aufzunehmen, und hat manchmal den Eindruck, eigentlich ist ihnen Franzensfeste zu schlecht.“ Sie kennt aber auch solche, die sich als „Doige“ fühlen und entsprechend handeln. Der Mann aus dem Kosowo etwa, der eine Wohnung gekauft hat und bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Sie fände es schön, wenn es mehr wie ihn gäbe – Neubürger, die sich engagieren für die Allgemeinheit. Franzensfeste mit seiner Geschichte als Zuzugsort bringt in ihren Augen gute Voraussetzungen für ein gelingendes Zusammenleben mit: „Hier gibt es schon eine große Offenheit.“ Ob man deutsch sei oder italienisch, oder woher man komme, das habe im Dorf nie viel bedeutet, erklärt sie: „Wir waren immer schon ein Mischmasch.“ Für den Mischmasch des 21. Jahrhunderts soll nun ein Haus der Vielfalt entstehen: ein Ort für alle, eingerichtet mit Unterstützung der Provinz. Was genau die alten und neuen Franzensfester sich dafür wünschen, will man bei einem Workshop im Herbst herausfinden.

Tisens

Mit dem Vizebürgermeister von Tisens zu telefonieren stimmt sofort optimistisch: „das geht schon“. Thomas Knoll, gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Sozialreferentin für Integration zuständig, hat gute Nachrichten: Im Haus Noah in der Tisener Fraktion Prissian, in dem seit einem Jahr vierzig afrikanische Asylbewerber untergebracht sind, läuft alles bestens – „nichts ist eingetreten von den Befürchtungen.“ Die Befürchtungen waren schrill geäußert worden: ein offener Brief an den Landeshauptmann, eine anonyme Facebook- Gruppe. „Wir waren da nicht besser als andere“, sagt Knoll. Doch kaum wurde bekannt, dass das Land in Prissian Asylbewerber unterbringen will, da formierte sich im Ort eine Gruppe von Freiwilligen, die seitdem die Caritas bei der Führung des Hauses unterstützt. Heimleitung, Freiwillige und Gemeindevertreter treffen sich auch regelmäßig zu einem runden Tisch, wo alles besprochen wird: von der Frage, wie man den Neuankömmlingen die Mülltrennung erklärt, bis zur Arbeitsbeschaffung.Die ist problematisch. Tisens ist klein, im Winter gibt es keinen Tourismus, vor allem aber ist, solange die Asylanträge der Männer nicht endgültig entschieden sind, die Länge ihres Aufenthalts ungewiss – das ermutigt nicht, sie einzustellen oder auszubilden. Etwa ein Dutzend absolvieren derzeit Schulungen oder Praktika. „Natürlich ist das eine Herausforderung – aber nur, wenn man sie positiv annimmt, kann sich etwas Positives daraus entwickeln“, sagt Knoll. Das sagt er auch auf Bürgerversammlungen anderer Orte, die Flüchtlinge unterbringen sollen. „Da geht es oft hoch her. Bei dem Thema wird viel mit Emotionen gespielt.“ Dagegen setzt er zupackenden Realismus: „Es ist wie es ist. Also muss man möglichst gut damit umgehen.“ Zwar hat auch Knoll der Landesrätin einmal erklärt: „Wenn nur zwanzig kämen, wäre es leichter. Prissian hat ja nicht einmal 700 Einwohner.“ Aber er hat keine Ratschläge an die Provinz: „Sie bekommt die Asylsuchenden nach dem nationalen Verteilungsschlüssel zugewiesen und muss sie unterbringen.“ Integration? Das sei „ein sehr hohes Ziel“, sagt Knoll. Erst einmal gehe es darum, „Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen“. Im Haus Noah gibt es zum Beispiel einen Sprachtreff und offene Werknachmittage, im Sommer wird eine Filmreihe gezeigt. Und einer der Männer spielt im Fußballverein.

Bruneck

Das Pustertal ist die Bezirksgemeinschaft mit dem geringsten Ausländeranteil, hat aber als einzige schon vor Jahren ein Leitbild zur Verbesserung der Integration von Migrant/innen entwickelt, das die Gemeinde Bruneck – 9 Prozent Ausländeranteil – später für sich übernahm. An dem Prozess beteiligten sich so viele Organisationen, Institutionen und engagierte Personen, dass es nicht übertrieben scheint zu sagen: das ganze Tal. Und er war Keimzelle einer Vielzahl von Initiativen. In Bruneck beispielsweise gibt es Sprachkurse für Mütter, eine Integrationsbibliothek, eine Beratungsstelle für Migranten, einen Verein interkultureller Multiplikatoren, Schwimm- und Eislaufkurse für Kinder, man veranstaltete interreligiöse Gebete oder kochte gemeinsam. Seit ein paar Monaten hat die Stadt auch einen Beirat für Integration und Migration, der die Verwaltung in Sachen Integration beraten soll. Die zuständige Gemeinderätin Ursula Steinkasserer glaubt, das frühe und beständige Engagement habe in Bruneck zweifellos Früchte getragen: „Es gibt hier bei diesem Thema ein breites gesellschaftliches Bewusstsein.“

Wie funktioniert die Integration in Südtiroler Gemeinden?

Das Institut für Minderheitenrecht der EURAC führte im Herbst 2015 eine Fragebogenumfrage zu den Integrationspolitiken der Südtiroler Gemeinden durch, an der 68 der 116 Gemeinden teilnahmen. Die Ergebnisse zeigen, dass Südtirols Gemeinden das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Sprachen, Kulturen und Religionen zwar mit verschiedenen Initiativen fördern, eine längerfristige Planung des Politikbereichs Integration aber meist fehlt. Nur in einer Gemeinde gibt es ein Integrationsleitbild (20 haben vor, eines auszuarbeiten), nur in zehn ein eigenes Budget für den Bereich Integration. Dennoch fördert die Hälfte der Gemeinden das gegenseitige Kennenlernen mit Veranstaltungen und ein Drittel stellt sich den neuen Mitbürgern mittels Willkommensbrief, Infobroschüren, usw. vor. Als Barrieren empfinden die Gemeinden nicht nur mangelnde Sprachkenntnisse und ungenügenden Integrationswillen von Seiten der Zugezogenen, sondern auch die Vorurteile von Seiten der Alteingesessenen. Um diese Barrieren abzubauen und langfristige Integrationsstrategien vor Ort zu entwickeln, unterstützt die Provinz Bozen Gemeinden bei der Durchführung von partizipativen Prozessen, welche von der EURAC wissenschaftlich untersucht werden. Die Ergebnisse der Fragebogenumfrage werden demnächst vorgestellt.

Related Articles

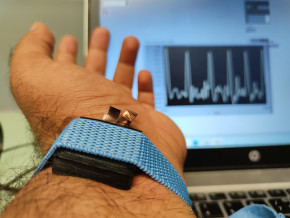

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.