Die Wissens-Lotsen

Antje Messerschmidt, Leiterin der EURAC-Bibliothek und Gerda Winkler, Leiterin der Universitätsbibliothek Bozen, eint eine Mission: Nutzer durch den Dschungel der wissenschaftlichen Informationen zu führen. Beide sind überzeugt, dass der Erfolg dieser Mission ganz stark davon abhängt, wie gut Bibliotheken kooperieren.

Frau Messerschmidt, Sie waren von der allerersten Stunde an dabei, als es galt, eine Bibliothek für die EURAC aufzubauen.

Antje Messerschmidt (schmunzelt): Das war 1993, da waren wir in der EURAC insgesamt acht Mitarbeiter, und es gab nicht einmal ein Wörterbuch.

Seither hat sich viel getan.

Messerschmidt: Allerdings. Aus einem Buch sind 45.000 geworden, die von 150 Nutzern am Tag vor Ort konsultiert werden. Seit 2002 ist die Öko-Bibliothek, jetzt ECO library, in der EURAC angesiedelt. Vorher - 1998 - ist die Universitätsbibliothek entstanden. EURAC- und Universitätsbibliothek haben von Anfang an eng zusammengearbeitet, etwa was die Verwaltungssoftware oder die Klassifikation der Bestände anbelangt.

Frau Winkler, wie viele Besucher hat die Universitätsbibliothek am Tag?

Gerda Winkler: An die 2000 Besucher gehen bei uns täglich physisch ein und aus. Aber wir bedienen, genauso wie die EURAC, auch Nutzer, die von außerhalb, von ihrem PC aus, auf unsere digitalen Bestände zugreifen. Und diese virtuellen Besucher werden immer mehr. 800.000 Suchanfragen hat unsere Plattform PRIMO im letzten Jahr verzeichnet.

PRIMO, das ist die Plattform der Wissenschaftsbibliothek Südtirol, über die in den Beständen der Universitätsbibliothek und der Bibliothek der EURAC gesucht werden kann.

Messerschmidt: …und in den Beständen der Bibliotheken der Philosophisch- Theologischen Hochschule in Brixen, der Laimburg, des Museion sowie des Konservatoriums Claudio Monteverdi.

Was ist der Vorteil eines gemeinsamen Suchfensters?

Messerschmidt: Da gibt es viele. Bibliotheksnutzer können mit einer Karte auf zurzeit sechs Bibliotheken zugreifen. Dann ist PRIMO intuitiv und ähnelt gewissermaßen den gewohnten Suchmaschinen: eine Eingabe in den Suchschlitz, ein Klick auf die Lupe und schon spuckt das System eine Trefferliste aus. Und zwar nicht nur Titel von gedruckten Medien, sondern auch von E-Journals und E-Books und von Zeitschriftenartikeln, die vorher getrennt über Datenbanken gesucht werden mussten.

Wird der Nutzer da nicht mit Informationen zugemüllt?

Messerschmidt: Zunächst sieht das vielleicht so aus, aber er kann die Treffermenge eingrenzen, etwa über das Erscheinungsjahr, die Sprache, die Materialart, in welcher Bibliothek er sucht usw. Richtig suchen kann man lernen.

Winkler: An der Universitätsbibliothek bieten wir z.B. den Erstsemestern, aber auch externen Benutzern Trainings an, damit sie sich im Informationsdschungel orientieren und Qualität erkennen. Für Studierende der höheren Semester gibt es außerdem Kurse zu unserer Antiplagiats- Software. So können sie ihre Arbeit auf den Server laden und mit sämtlichen anderen verlinkten Arbeiten abgleichen. Die Software soll die Studierenden nicht verschrecken, sie soll ihren bewussten Umgang mit geistigem Eigentum fördern. Schulungen für Antiplagiats-Software bietet die Universitätsbibliothek inzwischen auch schon in vierten und fünften Oberschulklassen.

Man kann den kritischen Umgang mit Informationen nicht früh genug lernen.

Das ist nicht unbedingt Aufgabe der Universitätsbibliotheken, oder?

Winkler: Auf jeden Fall! Man kann den kritischen Umgang mit Informationen nicht früh genug lernen.

Diese Dienstleistung wendet sich an den Nutzer. Die Universitätsbibliothek sieht sich jedoch auch als Dienstleister gegenüber anderen regionalen wissenschaftlichen Einrichtungen.Welche Aufgaben übernimmt die Universitätsbibliothek da konkret ?

Winkler: Immer wichtiger wird der Ankauf von Lizenzen für elektronische Medien. In Kürze führen wir z.B. Lizenzverhandlungen für das Amt für Gesundheitsausbildung. Es geht um den Ankauf von Beständen für die virtuelle medizinische Bibliothek. Als größerer Player in Südtirol kann die Universitätsbibliothek auch für die kleineren Bibliotheken, bzw. Landesämter ganz andere Preise aushandeln. Außerdem werden Bestände dann nicht mehrfach erworben. Ein weiterer großer Vorteil der Zusammenarbeit der Wissenschaftsbibliotheken Südtirol.

Messerschmidt: Der Ausbau des Erwerbs gemeinsamer Lizenzen für die Wissenschaftsbibliothek ist ein ganz großes Thema auch für die Zukunft. Da leistet die Universitätsbibliothek wahre Pionierarbeit für das System. Besonders in den naturwissenschaftlich, technisch, medizinischen Bereichen arbeiten die Wissenschaftler fast nur noch mit elektronischen Medien.

Welche Kooperationen zwischen Freier Universität Bozen, EURAC und den anderen Bibliotheken stehen als nächstes an?

Winkler: Die Ausweitung der Wissenschaftsbibliothek nicht nur auf weitere lokale Akteure wie das Naturmuseum, das Ladinische Pädagogische Institut und das Ladinische Kulturinstitut Micurà de Rü, sondern auch Richtung Euregio. Demnächst wird der Katalog der Universitäts- und Landesbibliothek Innsbruck in PRIMO recherchierbar sein. Langfristig soll ein Student in Innsbruck etwa ein Buch der EURAC über die Plattform der Wissenschaftsbibliothek Südtirol bestellen und in Innsbruck abholen können. Die Achse Trient wollen wir auch ausbauen.

Das klingt auch nach einem großen logistischen Aufwand. Bücher müssen von A nach B, dann nach C und wieder zurück nach A.

Winkler: Auch das ist mit einer gemeinsamen Bibliothekssoftware heute viel leichter zu bewältigen. Ein Mausklick genügt und wir wissen nicht nur, wo sich ein Buch auf seiner Reise zwischen den Bibliotheken gerade befindet, sondern auch wohin es als nächstes kommt.

Eine ganz andere Frage? Man stellt sich Bibliothekarinnen immer zurückgezogen und lesend in einem Kämmerlein vor. Kommen Sie beide denn noch zum Lesen?

Messerschmidt: (lacht) Das Berufsbild Bibliothekar hat sich mit der Digitalisierung drastisch verändert, wie alle anderen Berufsbilder auch. Mit stillem Kämmerlein ist da nichts mehr. Man muss sich für moderne Technologien interessieren und auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Aber zum Lesen komme ich schon noch, am Wochenende und im Urlaub als Privatvergnügen.

Winkler: Ich lese heute vielleicht sogar mehr als früher, aber nicht mehr aus Büchern, sondern von meinem Tablet.

Related Articles

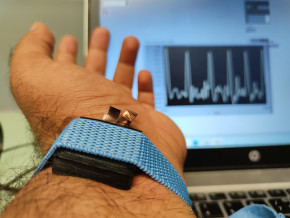

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.